2025.7.18 記入者:大岩(サービス管理責任者)

“Every human life contains a potentiality for creative transformation, even when the personality has been gravely impaired.”

(どんな人の人生にも、たとえ人格が深く傷ついていたとしても、創造的な変容の可能性が宿っている)

───H.エランベルジェ

人々の苦しみや回復にまつわる深い洞察がこめられているこの言葉には、苦悩や社会的障壁をかかえる人々にも変わる力や尊厳や希望がある、そんな視点が示されています。

また「人はだれでも、どれほど傷ついていたとしても、あたらしく生きなおす力を持っている。福祉とは、その可能性を信じ、寄り添い、支えること」という福祉の基本理念とも響き合い、その道を照らしてくれるものとして紐解くことができます。そしてこの言葉はときに、創作活動にとりくむご利用者の姿とも重なります。

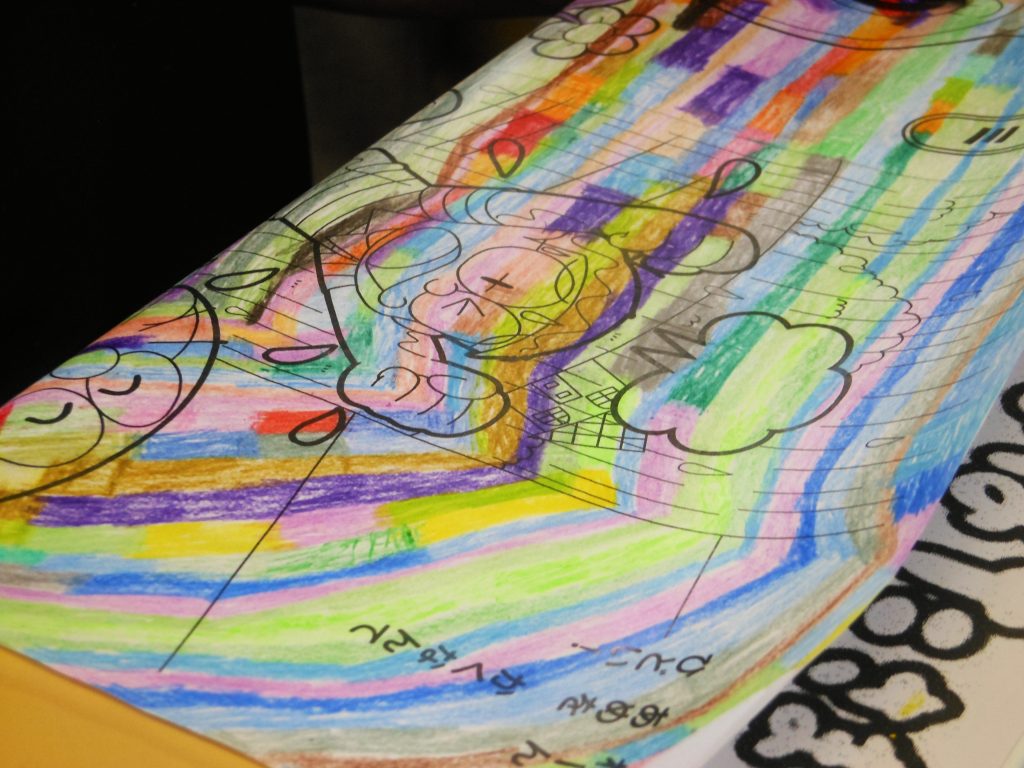

じぶんのペースでのんびりと塗り絵帳に色を塗るYさんの色彩感覚はいうまでもなく独自性があり、その独自性をまえに何度でも感嘆してしまいます。

けれどもとうの本人はニコニコとTV画面に目をやりながら手をとめ思い出したようにまたスッ…と色鉛筆を手にとり描いていて、ふだん発語がないYさんがどんなきもちで紙に色をおとしているのかは知る由もなく、むしろだからこそ胸を打つなにかを感じることができます。

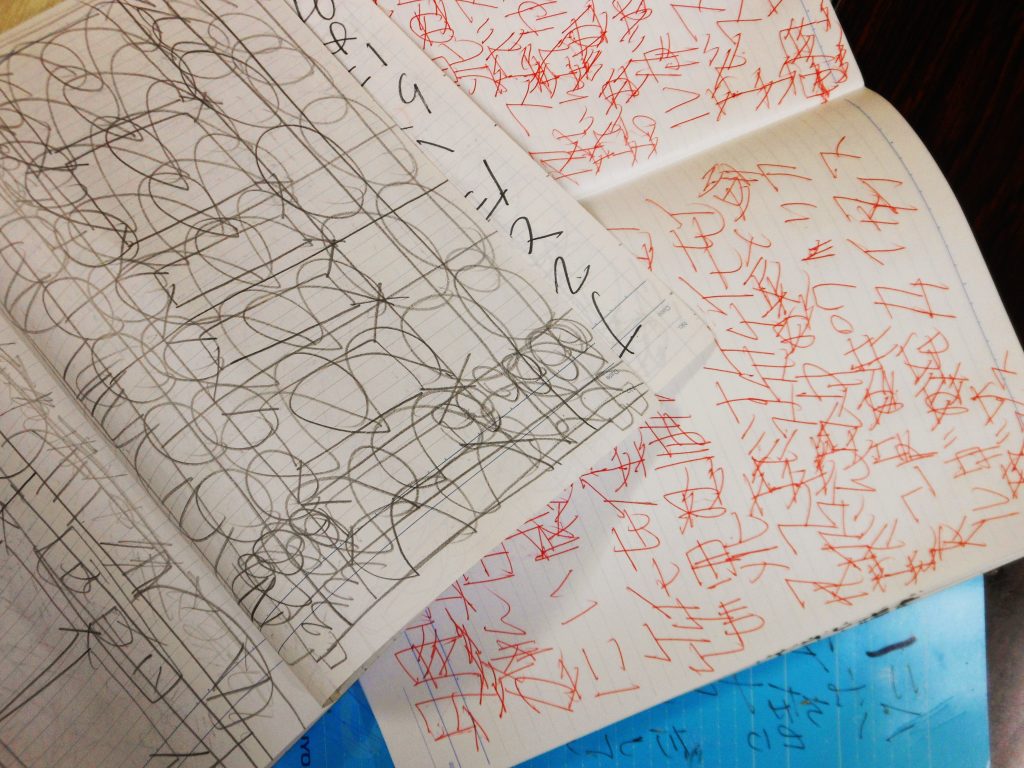

「これは何を描いてるの?」

「わかんない」

あっけらかんと一考することなくナチュラルに「わかんない」と答えるご利用者もいます。その「わかんない」を前にして困り果てるか、ありのままを受け入れて尊重するか、はたまた芸術の本質や深さやあいまいさに触れている瞬間だと受けとるか、それは受け手にゆだねられています。

かつてピカソが「芸術とは、洗ったばかりの魂に襲いかかる埃である」と、デュシャンが「芸術作品を完成させるのは鑑賞者だ」と言及したことはまさしく示唆的であり、作品そのものは 説明や理解よりも衝撃や感覚の刺激が大事だということ、作品の意味は作り手だけで決まるものではないということをうかがい知ることができます。

あるご利用者にとっては「作品」そのものであるもの、あるご利用者にとってはただじぶんのやりたいことに向かっただけの「結果」であるもの──

いずれにしてもそれは、見る者にじぶんの感性や価値観を問う鏡として、「わたしはここにいる」という声そのものとして、または語ることのむずかしさをまえに言葉をこえた表現のあらわれとして、とりくみの一端として、活動の風景のなかで日々みることができます。